親知らずが原因の副鼻腔炎はどう治る?効果的な治療法と予防策を徹底解説

目次

埼玉・和光市駅前キュア歯科・矯正歯科です。

親知らずによる副鼻腔炎は自然治癒するケースもありますが、適切な治療を行わないと症状が悪化し、生活に大きな影響を与えることがあります。

特に上顎の親知らずは副鼻腔に非常に近接しており、炎症が波及するリスクが高いです。

今回は、親知らずと副鼻腔炎の関係性、主な症状、効果的な治療方法、抜歯後の回復期間の目安、そして予防策を詳しく解説します。

この記事を読むことで、副鼻腔炎の早期治療の重要性や適切なケア方法を理解し、健康を維持するための知識を身につけることができます。

親知らずが原因の副鼻腔炎で悩まないために、ぜひ参考にしてください。

『親知らずと副鼻腔炎の関係性』

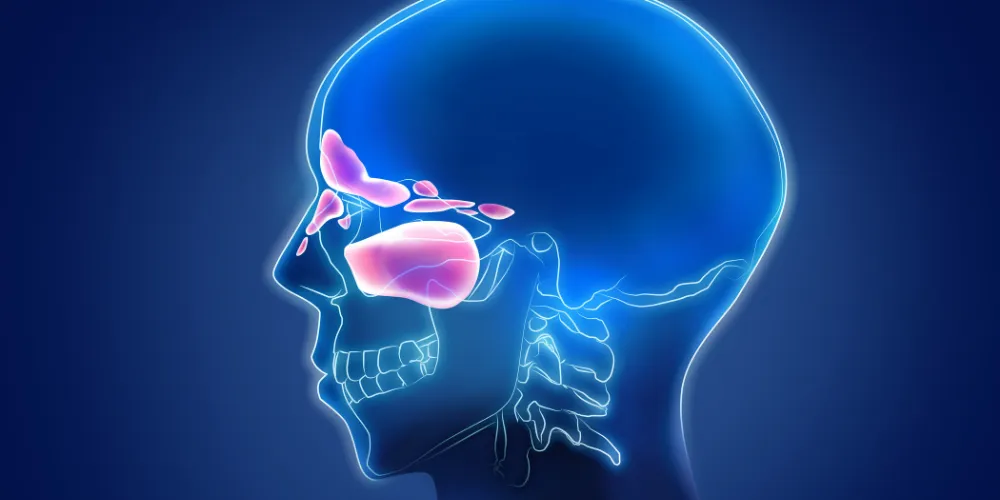

●上顎洞と親知らずの位置関係

親知らずは、特に上顎の奥に生える歯であり、副鼻腔の一部である上顎洞と非常に近接しています。

場合によっては、親知らずの根が上顎洞内に突き出していることもあります。

このような構造的な特徴が原因で、親知らずが炎症を起こすと、それが上顎洞に波及し、副鼻腔炎を引き起こすことがあります。

●歯性上顎洞炎のメカニズム

親知らずに虫歯や歯周病が発生すると、細菌が上顎洞に感染しやすくなります。

この結果として生じる「歯性上顎洞炎」は、上顎洞炎全体の10~20%を占めるとされています。

早期に治療しない場合、症状が悪化し、日常生活に支障をきたす可能性があります。

●症状が進行した場合のリスク

歯性上顎洞炎が進行すると、以下のような全身的な症状が現れることがあります。

- ・頬部の痛みや腫れ

- ・鼻づまりや黄色がかった鼻水

- ・頭痛や顔面の圧迫感

- ・高熱や倦怠感

これらの症状がある場合、早急に専門医の診察を受けることが必要です。

『親知らずが原因の副鼻腔炎の治療法』

●親知らずの抜歯

親知らずが副鼻腔炎の原因である場合、最も効果的な治療法は抜歯です。

抜歯により、炎症の原因となる細菌感染を除去し、副鼻腔炎の症状を改善することが可能です。

抜歯の際には、上顎洞と親知らずの位置関係を正確に把握するため、CTスキャンなどの検査が行われます。

●抜歯後の合併症への対処

親知らずの抜歯後、一時的に上顎洞と口腔内がつながる場合があります。

この状態は軽度であれば自然治癒することが多いですが、治癒しない場合は外科的処置が必要です。

適切なケアを行うことで、合併症のリスクを最小限に抑えることができます。

●副鼻腔炎そのものの治療

副鼻腔炎の症状が重い場合や、抜歯後も改善しない場合には、耳鼻科での治療が行われます。

主な治療法としては、抗生物質や消炎剤の投与、内視鏡手術による副鼻腔の洗浄や排泄路の拡大などがあります。

●抜歯後の回復期間

抜歯後、軽度の鼻づまりや腫れは数日間続くことがありますが、多くのケースで1〜2週間で症状が改善します。

もし抜歯後も鼻づまりが長引く場合は、医師に相談してください。

『親知らずによる副鼻腔炎の症状』

●痛みの特徴と部位

親知らずに関連する副鼻腔炎では、頬や顔の片側に痛みが集中することが特徴です。

また、前かがみの姿勢をとると痛みが増すこともあります。

この痛みは、歯性上顎洞炎特有の症状とされています。

●鼻づまりや頭痛の影響

鼻づまりや鼻水、頭痛は、副鼻腔炎によく見られる症状です。

特に親知らずが原因の場合、鼻づまりは片側に限定されることが多く、頭痛は顔面全体に広がる傾向があります。

●その他の症状

重症化すると、発熱や倦怠感、集中力の低下といった全身的な症状が現れることがあります。

これらの症状が長引く場合、早期の治療が必要です。

『副鼻腔炎を予防するためのポイント』

●親知らず周辺のケア

親知らずによる副鼻腔炎を予防するためには、日常的なケアが欠かせません。

- ・親知らず周辺を丁寧にブラッシングする

- ・歯間ブラシやタフトブラシを活用する

- ・定期的に歯科検診を受ける

●抜歯後の注意点

抜歯後に副鼻腔炎を予防するためには、以下の点に注意してください。

- ・強いうがいを避ける

- ・鼻を強くかむのを控える

- ・喫煙やアルコールの摂取を控える

●定期的な検診の重要性

親知らずの状態を定期的にチェックすることで、トラブルの早期発見と予防が可能です。

特に、親知らずが上顎洞に近い場合は、早めの対応が推奨されます。

『親知らずと副鼻腔炎を早期に治療する重要性』

親知らずが副鼻腔炎の原因である場合、早期に治療を行うことで、症状の悪化を防ぐことができます。

適切な治療法を選択し、必要に応じて歯科医と耳鼻科医が連携することで、より良い治療結果が期待できます。

『まとめ』

親知らずが原因で発症する副鼻腔炎は、早期の診断と適切な治療が重要です。

特に上顎の親知らずが副鼻腔に近接している場合、症状を見逃すと慢性化するリスクがあります。

日常のケアを怠らず、必要に応じて歯科医と耳鼻科医が連携して診断・治療を進めることで、健康な生活を維持することができます。

この記事で得た知識を活用し、親知らずのトラブルを未然に防ぎましょう。

よくある質問(FAQ)

●親知らずが副鼻腔炎を引き起こす可能性は高いですか?

上顎の親知らずが炎症を起こした場合、副鼻腔炎を引き起こすリスクが高くなります。

特に親知らずが上顎洞に非常に近い場合、炎症が波及しやすいため、注意が必要です。

歯性上顎洞炎と診断された場合は、早めに適切な治療を受けることをお勧めします。

●抜歯後に鼻づまりが続く場合はどうすれば良いですか?

鼻づまりが続く場合、抜歯後に上顎洞と口腔が繋がった状態(交通)が原因かもしれません。

この状態は通常、自然に治癒しますが、長期間改善しない場合は医師に相談してください。

適切な検査と治療で症状を改善することができます。

●副鼻腔炎が治るまでにどれくらいの時間がかかりますか?

治療期間は症状の程度や治療法によりますが、軽度の場合は数週間、重症の場合は数ヶ月かかることがあります。

親知らずが原因の場合、抜歯を行うことで症状が早期に改善することが多いです。

●親知らずの抜歯を先延ばしにするとどうなりますか?

親知らずの抜歯を先延ばしにすると、炎症が悪化し、副鼻腔炎の症状が慢性化するリスクがあります。

また、隣接する歯や歯肉への影響も大きくなるため、早めの診断と治療が推奨されます。

●親知らずによる副鼻腔炎を予防する方法はありますか?

予防のためには、以下の点に注意してください。

- ・定期的に歯科検診を受け、親知らずの状態を確認する。

- ・歯間ブラシやタフトブラシを使って親知らず周辺を清潔に保つ。

- ・違和感や痛みを感じた場合は早めに歯科医に相談する。

自身の歯についてお悩みの方はお気軽にご相談ください。

少しでもお役に立てれば幸いです。

本日も最後までお読みいただき、ありがとうございました。

河野 太一 | Taichi Kawano

明海大学歯学部を卒業後、埼玉県の開業医として勤務。その後、

三鷹駅前デンタルオフィスで勤務し、

荻窪駅前デンタルオフィスの院長に就任。

2020年、和光市駅前キュア歯科・矯正歯科の院長に就任。

【所属】

【略歴】

埼玉県・和光市駅前親知らずの抜歯なら

『 和光市駅前キュア歯科・矯正歯科 』

住所:埼玉県和光市本町1-13 鈴森駅前ビル1階

TEL:048-485-1605