親知らずが原因で扁桃腺が腫れる?その関係と対処法とは

目次

- 親知らずの炎症で扁桃腺が腫れるのは本当?

- こんな症状が出たら要注意!親知らずトラブルのサイン

- なぜ親知らずが扁桃腺に影響するのか?

- 抜歯が必要なケースと判断のポイント

- 親知らずの炎症と扁桃腺腫れを予防するには?

- まとめ

埼玉・和光市駅前キュア歯科・矯正歯科です。

親知らずが原因で扁桃腺が腫れることはあります。

実際、親知らずの炎症は喉や顎の奥にまで影響を及ぼし、発熱や強い痛み、最悪の場合は入院に至ることもあります。

親知らずの違和感を軽視せず、扁桃腺の腫れと関係があるかを見極めることが早期の対処につながります。

今回は、親知らずと扁桃腺炎の関係や放置によるリスク、抜歯が必要なケース、予防法まで詳しく解説します。

『親知らずの炎症で扁桃腺が腫れるのは本当?』

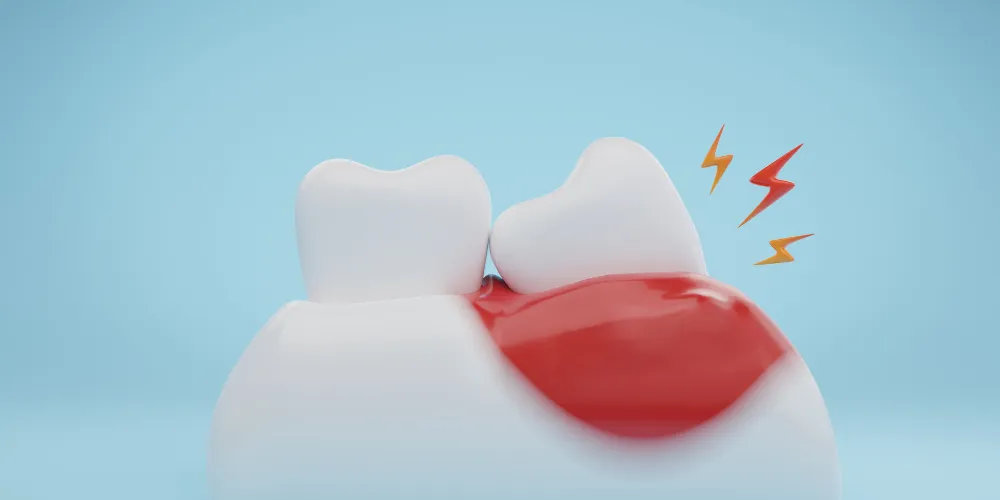

● 智歯周囲炎とは何か?

親知らず特有の炎症 親知らずの周囲が腫れる「智歯周囲炎」は、親知らずの周辺の歯茎に細菌が繁殖し、炎症を起こす状態を指します。

特に一部だけ歯茎から出ている親知らずは、磨きにくく汚れが溜まりやすいため、炎症を繰り返すリスクが高くなります。

智歯周囲炎は若年層に多く、軽い痛みから始まりますが、放置すると症状は進行していきます。

● 扁桃腺やリンパまで炎症が広がる理由

親知らずの位置は咀嚼筋や扁桃腺、咽頭などの軟組織に近接しており、炎症が拡大するとこれらの組織にまで波及します。

歯茎の腫れが顎のリンパ節や扁桃腺まで広がると、喉の痛みや飲み込みづらさ、発熱などの症状を引き起こします。

最悪の場合は気道の腫れによる呼吸困難や敗血症に進行する可能性もあります。

● 風邪と間違えやすい親知らず由来の喉の痛み

親知らず由来の喉の痛みは風邪と似た症状を示すことが多く、見逃されやすいです。

特に風邪薬を飲んでも治らない喉の腫れや痛みが続く場合、親知らずの炎症が関係している可能性があります。

レントゲンやCT検査によって親知らずの状態を確認することで、原因が明確になります。

『こんな症状が出たら要注意!親知らずトラブルのサイン』

- ・親知らずの奥がズキズキ痛む

- ・喉の奥に違和感や腫れがある

- ・発熱とともに口が開きづらい

- ・首や顎のリンパ節が腫れている

● 喉の奥や顎の下が腫れる・痛む

親知らずの炎症が悪化すると、顎の下のリンパ節や喉の奥が腫れることがあります。

特に下顎の親知らずが横向きに埋まっているケースでは、周囲の組織を圧迫して痛みや違和感を引き起こしやすくなります。

喉の奥に広がる炎症は飲み込みや会話にも支障をきたすことがあります。

● 発熱・倦怠感があるときのチェックポイント

智歯周囲炎が扁桃腺に波及すると、38度以上の発熱や強い倦怠感が現れることがあります。

この状態では、抗生物質による一時的な炎症抑制が必要となりますが、根本的な治療には親知らずの抜歯が推奨されます。

繰り返す発熱や体調不良がある場合は、歯科だけでなく内科との連携も重要です。

● 食事や会話がつらいときの対処法

親知らずの炎症が原因で痛みが強くなると、食事がとりにくくなり、栄養不足や体力の低下にもつながります。

硬い食べ物は避け、口内に刺激を与えないよう心がけましょう。

また、口が開けづらくなる開口障害がある場合は、歯科での早急な診断が必要です。

応急処置として冷やしたタオルで顎周辺を冷却すると症状が和らぐことがあります。

『なぜ親知らずが扁桃腺に影響するのか?』

● 親知らずの位置と扁桃腺の近さが関係

親知らずは口腔内でもっとも奥に位置しており、扁桃腺や咽頭、顎下リンパ節と非常に近い場所にあります。

このため、親知らず周囲の炎症が悪化すると、すぐ隣接する扁桃腺にまで炎症が広がりやすくなります。

特に下顎の親知らずでこの傾向が顕著であり、周囲の筋肉や粘膜に炎症が及ぶと、口の開け閉めや飲み込み動作にも強い痛みを伴います。

● 智歯周囲炎の放置で広がる炎症リスク

智歯周囲炎が初期の段階で治療されずに放置された場合、炎症が周囲の軟組織やリンパへと拡大しやすくなります。

扁桃腺の腫れだけでなく、顔の腫れや高熱、頸部リンパ節の腫れといった全身症状に発展することもあります。

特に寝不足や疲労が重なると免疫力が低下し、炎症が急激に悪化するケースもあるため注意が必要です。

● 扁桃腺の腫れが慢性化する可能性も

智歯周囲炎を繰り返していると、扁桃腺の炎症も慢性化する恐れがあります。

慢性扁桃炎に移行すると、口臭やのどの違和感、声のかすれといった症状が続き、日常生活に支障をきたすようになります。

親知らずの炎症により繰り返し炎症が引き起こされている場合は、口腔内の構造的な原因であるため、抜歯という根本治療が推奨されます。

『抜歯が必要なケースと判断のポイント』

● 斜め・横向き・一部だけ生えている場合

親知らずが斜めや横向きに生えている場合、智歯周囲炎や周囲の歯への影響が出やすく、抜歯の適応となることが多いです。

特に一部だけ歯茎から顔を出しているケースでは、汚れが溜まりやすく炎症を繰り返すため、将来的な健康リスクを避けるためにも早期の抜歯が望まれます。

レントゲンやCTによる診断で、根の形や神経との距離も確認されます。

● 智歯が扁桃腺炎の原因と考えられるとき

扁桃腺の腫れや喉の痛みの原因が、親知らず由来の炎症と診断された場合は、炎症が収まった後に抜歯を行うのが一般的です。

急性炎症の最中には抜歯は行わず、抗生物質や消炎処置で症状を抑えてから、再発を防ぐために根本的治療として抜歯を実施します。

● 抜歯のリスクとタイミング

抜歯には痛みや腫れといったダウンタイムが伴いますが、現代では麻酔や術後ケアも進化しており、心配は少なくなっています。

炎症が治まっているときに抜歯を行うことで術後の回復も早くなります。

親知らずが原因で繰り返す炎症や扁桃腺の腫れに悩まされている場合、早めの判断が今後の体調を左右する大切なポイントです。

『親知らずの炎症と扁桃腺腫れを予防するには?』

● 毎日の丁寧な歯磨きが基本

親知らずまわりは歯ブラシが届きにくく、歯垢や食べかすが溜まりやすい場所です。

特に斜めに生えていたり、一部しか出ていない場合は、汚れが蓄積しやすく炎症の温床になります。

通常の歯ブラシに加えて、毛先の細いワンタフトブラシを使用することで、親知らずのまわりもしっかり清掃することが可能です。

毎日の丁寧なケアが智歯周囲炎と扁桃腺炎の予防につながります。

● 体調管理と免疫力維持も重要

智歯周囲炎や扁桃腺の腫れは、疲労やストレス、寝不足などで免疫力が下がったときに起こりやすくなります。

特に体調不良時は、炎症が急速に悪化することもあり、発熱や顔の腫れ、のどの痛みといった全身症状を引き起こすリスクが高まります。

十分な睡眠、バランスの取れた食事、規則正しい生活を心がけることが予防には欠かせません。

● 定期的な歯科検診で早期発見を

親知らずに痛みがなくても、知らない間に虫歯や炎症が進行している場合があります。

自覚症状が出てからでは遅れることもあるため、歯科医院での定期的な検診が非常に大切です。

レントゲンや視診で親知らずの状態を確認し、必要があれば抜歯を含めた対応を早期に取ることができます。

扁桃腺の腫れが繰り返されている方は、親知らずの影響も疑って相談してみるとよいでしょう。

『まとめ』

親知らずと扁桃腺は身体の構造上、非常に近くにあるため、親知らずの炎症が扁桃腺にまで波及するケースは少なくありません。

特に、智歯周囲炎を繰り返している方や、のどの腫れや発熱を伴う症状がある方は、親知らずが原因である可能性があります。

予防のためには、毎日のセルフケアに加えて、体調管理、定期的な歯科検診が重要です。

親知らずの状態によっては、抜歯という選択肢も検討することで、扁桃腺炎や全身へのリスクを未然に防ぐことができます。

症状が軽いうちから早めに対策を取ることが、健康を守る第一歩になります。

少しでも参考になれば幸いです。

最後までお読みいただきありがとうございます。

河野 太一 | Taichi Kawano

明海大学歯学部を卒業後、埼玉県の開業医として勤務。その後、

三鷹駅前デンタルオフィスで勤務し、

荻窪駅前デンタルオフィスの院長に就任。

2020年、和光市駅前キュア歯科・矯正歯科の院長に就任。

【所属】

【略歴】

埼玉県・和光市駅前親知らずの抜歯なら

『 和光市駅前キュア歯科・矯正歯科 』

住所:埼玉県和光市本町1-13 鈴森駅前ビル1階

TEL:048-485-1605